歴史・文化

石文化

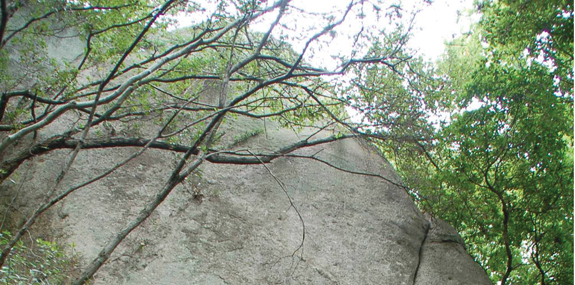

大坂城石垣石切丁場跡

石文化

大坂城石垣石切丁場跡

小豆島には大坂城築城に使った石垣の石切丁場跡が点在します。

秀吉時代に採石したという伝承もありますが、多くは徳川幕府による大坂城再築時によるものです。

天守を中心に相当の範囲で秀吉時代の城郭の上に土盛りし、より大規模な城郭としました。

幕府はその普請を多くの西国大名に命じます。

西国大名は当初、生駒や六甲などから切り出していましたが、次第に海上輸送に便利な瀬戸内の島々に採石地を移して石を確保したものとみられます。

岩谷の丁場は筑前黒田藩が開いたもので元和7年(1621)の廣瀬家文書によると、当時、天領として小豆島を治めていた小堀遠州守の許可を得て採石を始めたと記されています。

その後、丁場も拡張され、採石された石は本丸などの第2期工事を中心に多くの石垣建築に使われました。

石を切り出し、傾斜地を利用してすぐに海岸の積み出し地に移せるなど好条件にあったためでしょう。

現在は天狗岩、豆腐石、亀崎、南谷、八人石の5か所の丁場跡が残っており、採石途中の矢孔跡が残る巨石などが数多く見られ、昭和53年(1978)調査によると総計1612個を数え、島内最大の丁場であったと思われます。

中には38種類の刻印があり、大坂城石垣石の刻印と同類のものも存在しています。

天狗岩丁場には高さ7m、胴回り35mに及ぶ花崗岩の大自然石があり、その迫力は圧倒的。

また、八人石丁場には採石時に石工が圧死したという言い伝えが残っていますが、大変な苦労と知恵によって採石されたにちがいありません。

壮大な城郭建築や石垣築造に繋がる歴史的重要地として国指定史跡となっている大坂城石垣石切丁場跡。

是非、その目で歴史を確かめに来てください。